Il est difficile de savoir où commencer, en grande partie parce que ce n’est pas encore terminé.

Je suis probablement en Terminale ou en première année à l’université, à Toronto il y a plus de quarante ans, impliqué dans la revue littéraire de l’établissement, bourré de potentiel et d’intentions sérieuses, incapable de sortir les mots assez rapidement, et tentant d’exister dans le tourbillon émotionnel social qu’est le lycée.

J’écris comme un fou, rédigeant des nouvelles furieusement, expérimentant avec les formes, jouant avec les idées.

L’un de mes textes, un conte d’une page intitulé Flocons de neige, démarre avec un enfant :

“Djika dansait...”

Je ne me rappelle pas la suite. Dansant, une tempête aux portes, sortant après et constatant les dégâts, changeant. Si je me souviens bien, je voulais tenter de présenter une métaphore de la croissance – de l’avancée vers la maturité – dénuée des inepties classiques liées au sexe et à la violence. Djika mûrit, de l’enfant innocente dansant dans une forêt à une personne consciente de la destruction qui l’entoure à la suite de la tempête. C’est beaucoup trop pour une histoire d’une page, bien sûr, mais je n’ai pas le temps de m’inquiéter des détails, je suis trop occupé à m’amuser à mettre sur papier toutes les idées qui grouillent dans ma tête.

Flocons de neige remporte le deuxième ou le troisième prix dans un concours, et je crois que je gagne 50 dollars, quelque chose comme ça. Me payer un dîner avec ça, peut-être ? C’est, ne l’oubliez pas, il y a plus de quarante ans.

Bref, la vie se passe.

Travail, mariage et un fils : à ce stade, autour de 25 ans, écrire est quelque chose que je fais quand j’en ai le temps et quand je n’en ai pas le temps, trop de travail, trop de vie, mais bon :

Le deuxième prénom de mon fils est Djika.

Je n’ai même pas encore commencé à écrire, et je sais que ça va arriver.

Et le travail, je ne sais pas si vous les jeunes le savez, est un film d’horreur capitaliste d’esclavage salarial et de perte de temps liée aux problèmes des patrons. On fait de son mieux, mais ce “mieux” tout seul est rarement suffisant. Avoir des contacts est utile, et de la chance aussi, et avoir ce qu’il faut pour s’intégrer. Du moins, je suppose.

Le temps passe, et parfois nous ne sommes même pas conscients que le potentiel que nous avons à l’intérieur de nous est en train de se dissiper, et parfois nous le savons, et ne pouvons arrêter d’y penser, parce que nous voyons la perte, nous la voyons, et essayons désespérément d’y remédier, pour ne pas devoir en faire le deuil.

L’idée se transforme donc et évolue, et Djika devient ce potentiel, l’avenir bon que je veux désespérément voir arriver, parce que le monde va au diable et que je ne peux l’en empêcher. Je ne peux pas empêcher des monstres morts-vivants avides de s’emparer de tout ce qui est bon et de le détruire : les seules options semblent se limiter à s’adapter au système prédateur pour prospérer, ou à céder au système prédateur et fuir ainsi vers un lieu, culturellement, meilleur.

Mais, vous comprenez, je ne veux pas fuir. J’habite ici, et des personnes que j’aime vivent ici. Et le problème n’est pas le monde, c’est le système prédateur qui est le problème. Si la seule façon pour moi de prospérer est de créer une fausse moralité et de déclarer bon le prédateur, je ne prospérerai pas parce que mentir pour soutenir un mensonge ne rendra pas bon ce qui ne l’est pas. Et la fuite culturelle est, aux dires de notre système prédateur, un sous-élément du système : on a alors des histoires de Bats-toi pour Protéger le Statu Quo et Retourne au Travail, Citoyen, et le monde réel ne s’améliore pas en s’intégrant culturellement. Je ne veux donc pas fuir, et je ne pourrais même pas, même si je le voulais.

Djika, ce n’est pas apprendre à s’intégrer dans le monde, et Djika, ce n’est pas fuir le problème.

Djika, c’est créer sa propre réalité.

Djika est un potentiel, qui la place dans le futur, tentant de composer avec notre présent, tentant de se tenir en équilibre, moralement, sur un passé branlant.

Et tous ces jobs que je prends pour survivre ne s’intéressent pas à Djika. Ils ont chacun ses propres obsessions. Ils n’ont rien à voir avec la maturité de la race humaine et notre potentiel collectif et tout le toutim – il ne s’agit pour eux que d’eux-mêmes, vous voyez, et tout ce temps plus tard, après tous ces salaires de misère et toutes les mises à pied et tous les mensonges que m’ont racontés les Puissances En Place, tout au long, cette jolie petite voix douce, si tranquille et si douce, continue de me chuchoter à l’oreille : Où est mon histoire ?

Et la question devient une réponse et quarante ans plus tard continue de m’entraîner avec elle.

J’ai fini le premier jet de L’Équation Djika il y a environ 10 ans, et ça a pris autant de temps pour la lancer dans le culturevers, et ceci, en soi, je le ressens comme un succès digne d’être fêté. Mais 10 ans, c’est long, une décennie dans certains cercles, et cette jolie petite voix qui a été ma compagne imaginaire durant toutes ces années s’est effectivement rapprochée et résonne plus fort.

Qu’est-ce qui va arriver maintenant ? demande-t-elle.

Le premier jet de La Connexion Djika, le Livre 2 de ce qui est maintenant une série, est actuellement entre les mains d’Eukalypto, attendant d’être lu.

Le Livre 3 prend forme, en ce moment-même, même.

Au fait, il est temps pour moi de me remettre au travail.

Je dois répondre.

Elle m’appelle encore.

Comme sans doute tout lecteur, j’ai commencé “L’Équation Djika” avec l’impression de lire un roman de science-fiction. Quelques pages plus tard, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un roman de science-fiction extrêmement original et bien pensé. Et quelques pages plus loin, que c’était bien plus que cela. Qu’il s’agissait aussi, à un certain niveau, d’un portrait intelligent, exhaustif, de notre monde et de notre vie moderne, déguisée en roman de science-fiction, où les genres s’alternent de manière fluide et naturelle. Avec parfois la violence d’une sonnette d’alarme.

L’auteur avait labellisé son livre “Conte de fées anarchiste”. Cette structure spontanée de l’appellation correspondait déjà au format d’Eukalypto. Et le label lui-même, comme je l’ai découvert au fil des pages, est tout à fait pertinent : Le message sociopolitique pourrait même être un manifeste anarchiste, tandis que l’architecture globale du livre rappelle celle d’un conte de fées – mais parmi les plus sombres.

En effet, “L’Équation Djika” devient de plus en plus sombre au fil des chapitres. Mais à chaque fois que je me demandais si ce n’était pas trop sombre le grand public, un autre élément venait me rappeler que notre monde est, en soi, sombre. Et que la réalité dépeinte ici est l’une des plus justes à laquelle j’aie été exposé.

Pourtant, malgré sa noirceur intrinsèque, “L’Équation Djika” finit, après plusieurs coups de théâtre, sur une note plutôt positive. Ouvrant la porte au deuxième volume de la trilogie – qui sera également publié par Eukalypto. Et gardant une lueur d’espoir au bout d’un tunnel où nous sommes tous coincés.

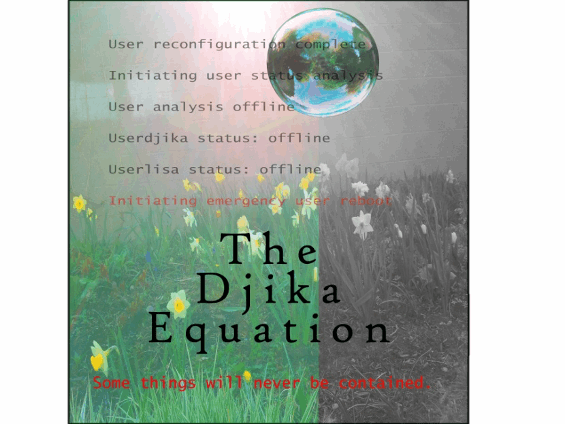

À PROPOS DE LA COUVERTURE:

La couverture de L’Équation Djika est la première de nos couvertures à avoir été entièrement créée de A à Z par l'auteur lui-même.

Quand nous lui avons demandé ce qu'il aimerait dire à propos de cette couverture, voici ce qu'il a répondu :

Mon idée initiale pour la couverture ressemblait plus à ceci :

|

L'accent était mis sur le jardin, la bulle, les portails, différentes perspectives de la même plante. J’aimais l'idée de voir Djika, mais je n'étais pas assez confiant dans mes capacités artistiques pour créer une image de Djika sans mots.

Dans les livres, je me suis dit qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une image photographique de ses personnages ; de nos jours, je sais que nous adorons l'image photographique, nous aimons l'engouement autour de la photo, nous aimons encadrer l'image — mais les livres ont toujours pu adopter une approche minimaliste pour les couvertures d'histoires, et c'est la voie que j'ai choisie, surtout parce que je suis plus un homme de mots que d'images, et finalement tout tourne autour du symbolisme de toute façon. N'est-ce pas ?

Couverture, Prise 2 :

|

Beaucoup de mots. Trop de mots. Cela fonctionnerait peut-être mieux en tant qu'affiche.

Et ensuite — toujours insatisfait, toujours en train d'expérimenter, j'ai décomposé le tout en éléments théoriquement plus faciles à digérer :

Et enfin :

Et nous y voilà, un minimalisme abstrait dans toute sa splendeur. Vous avez votre espace noir, vos bandes violettes, votre lune. Ou est-ce une bulle ? On ne sait pas. Il faudra peut-être le découvrir.

Pourquoi violet ?

Le saxo et les violettes, voilà pourquoi.

Jusqu’au bout.